第589号 医薬品製造における「不確かさ」の考え方

GMP省令で実施する校正での「不確かさ」をどのように扱ったらよいか

> 最近、製薬関連のお客様から、「不確かさはどのように考えたらよいのか」「不確かさをどのように使っていったらよいか」などのお問い合わせを頂くことがあります。

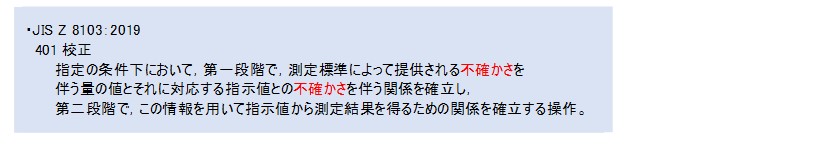

■ 確かに、JIS Z 8103:2019 では、校正は以下のように定義されています。

このようなことから、適格性評価で実施する校正についても、不確かさを伴った量を提示する必要があると考えられることも頷けます。

※ そこで、今回は適格性評価を実施する現場では不確かさをどのように取り扱うのが良いかを考えてみます。

「不確かさ」の算出には、n回の測定を実施する

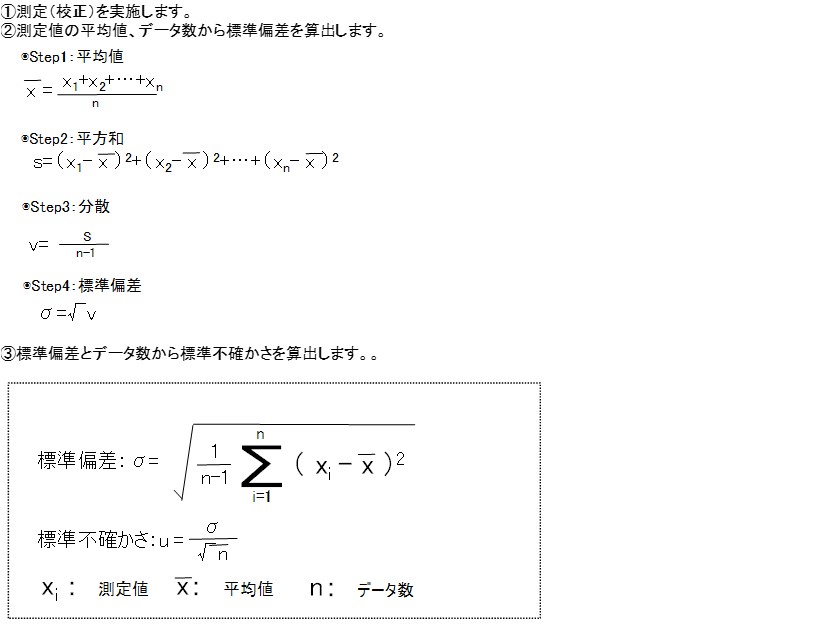

> 一例として、校正によってデータを得て、そのデータからばらつきを求めるタイプAの不確かさ評価をご紹介します。

■ こちらがタイプAの評価方法になります。

このように、同一環境条件で、n数の測定を行う必要があることが分かります

※ ここまでは、JISの定義をご紹介しました。

次に、製薬関連のGMP省令では校正はどのように定義されているかご紹介します。

GMP省令で実施する校正は「不確かさ」と言う言葉は出てこない

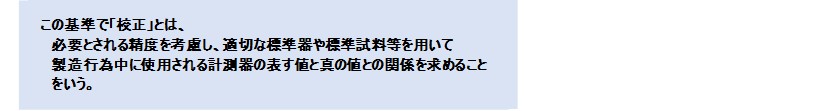

> GMP省令の校正の定義は、事例集の中で以下のように定義されています。

この定義からは、製薬設備の現場での校正では、不確かさを伴った量を提示することを要求していないと考えられます。

※ では、不確かさをどのように扱ったら良いのでしょうか

測定時の環境条件で「不確かさ」の取扱い方を考える

> GMP省令に関わる校正はその定義から不確かさの量を提示しないという考え方もありますが

不確かさの量を提示したい場合は、測定環境条件で考えるのも一つの方法ではないでしょうか

例えば、

試験室のような環境条件がデータに影響しない(影響が極めて小さい)場合は不確かさの量として扱い

生産現場のように測定時の環境条件が変化してデータに影響する場合は不確かさの量として扱わないなど

それぞれの現場によって、測定回数が増えることによるコストアップも考慮して判断することになると考えられます。

▼ 不確かさに関しても、コチラからご相談していただくこともできます。

※ 当社は、フィールドでバリデーションを実施する立場から、規格の要求内容や定義を具体化(具現化)して、お客様に満足して頂ける作業をお届けする努力を続けています。

最後まで、お読みいただき有難うございました。